本文首先以一段概要对全文进行概括,点明文章的主旨:世预赛期间,一场原本应当平常举行的国际足球比赛,因赛场上出现对以色列球员的种族歧视言论,导致比赛一度中断十分钟,这一突发事件迅速成为舆论焦点。文章将从“事件回顾”“舆论反应”“制度机制挑战”“影响与启示”四个方面详细剖析这一事件的来龙去脉、争议焦点、制度困境和深远意义。通过梳理事实与论辩,文章旨在呼吁体育界、媒体与公众正视、抵制一切形式的种族歧视行为,并探讨如何通过制度改革与文化倡导筑起对抗歧视的防线。

在世预赛的一场关键比赛中,比赛中途突然爆出以色列球员遭受种族歧视的指控,场上局面一度非常混乱。据多方媒体报道,以色列球员称在比赛过程中遭到对方球员的辱骂,含有种族元素的侮辱性言辞。正是因为这一系列言论,裁判最终决定暂停比赛,场上中断约十分钟以平息事态。

具体来看,指控方声称对方球员或教练在比赛中使用脏话、侮辱性语句,甚至在某个时刻对以色列球员使用种族歧视性质的词汇。围绕这些指控,双方在赛后也展开了激烈的舆论交锋。以色列队员坚称受到例行的辱骂,而对方则否认有意或特定针对种族的攻击。

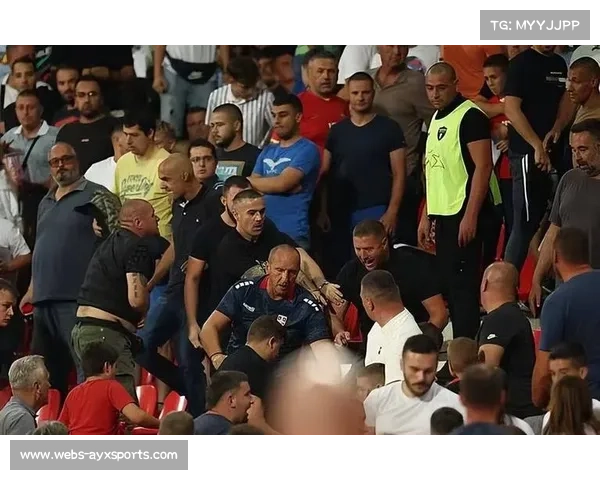

比赛暂停期间,裁判、安保人员、双方队长与教练均被召集至场边商讨对策,试图控制紧张局势。据部分现场目击者述,暂停期间场馆内气氛紧张,一些球迷也参与喊话。恢复比赛后,虽然比赛继续,但补时阶段仍争议重重,最终结果无论对比赛意义还是舆论影响都被大大放大。

这起事件一经曝光,迅速引发国内外媒体、足球界和公众的广泛关注。社交媒体平台上,“足球中的种族歧视”“体育比赛公平性”等关键词成为热门话题。许多人对以色列球员被歧视的遭遇表示同情和支持,呼吁对责任者进行严惩。

与此同时,也有部分声音对此提出质疑:在高强度比赛中,辱骂和挑衅并非罕见,究竟如何界定“种族歧视”成了争议焦点。有舆论认为,若证据不足,不应轻率下定论;也有观点认为,即便只是言辞上的不当,也必须予以制度性回应,以杜绝蔓延。

除了公众与媒体的讨论,足球界内部也有所反应。相关足球协会、裁判组织、运动员协会纷纷开始关注这一事件,是否应启动纪律程序、是否需要调查证据、如何防范未来类似情形。可以看到,这起事件已不只是单纯的“球场冲突”,更成为体育伦理、文明竞技的公众议题。

这类突发的“赛场种族歧视”事件,在制度层面存在多重挑战。首先是即时应对机制的缺失。裁判、联赛、组织方往往在面对突发辱骂、种族歧视言论时缺乏标准化的应对流程,导致处理滞后、争议不断。

爱游戏其次是证据收集与认定难。赛场上言语往往断片、混乱,录音、视频、证人证言等证据可能存在模糊不清、相互冲突的情况。要在短时间内判断出“种族歧视性质”的言论,并据此做出处罚,对裁判与纪律机构是一项重大考验。

再者是处罚与威慑不足。即使最终确定有责方存在不当言论,现行许多体育纪律制度在处罚力度、透明度、追责范围(球员、教练、俱乐部、球迷)方面仍显不足,难以对潜在的歧视行为形成有效震慑。

此外,跨国比赛背景下的管辖协调难题也凸显。世预赛是一项国际赛事,参赛队伍、裁判体系、纪律机构等涉及多个国家和地区。若发生争议,各方在管辖权限、适用规则、执行力度等方面往往难以达成一致,可能出现互相推诿的情形。

这起事件的影响是多重的,既涉及运动员个人,也涉及国家形象、体育文化乃至国际关系。对于被侮辱的球员而言,这种针对其身份或背景的言语伤害,会在心理层面造成沉重压力,甚至影响其竞技状态和未来发展。

从国家与形象维度看,以色列队遭受到种族歧视指控,这不仅影响该队在国际体育舞台上的尊严,也可能引发国家层面的外交、舆论对抗。一旦处理不当,可能激化相关国家或地区之间的政治敏感性。

在体育文化层面,该事件再次提醒全球体育界:竞技精神应建立在尊重、人性、平等的基础上。一旦容忍歧视和偏见进入场域,体育本质就面临腐蚀。要营造“公平、公正、文明”的赛场环境,就必须在文化教育、规则制度、监督治理等方面下更大功夫。

最后,从制度建设与改革视角看,这起事件提示我们需强化对抗种族歧视的制度设计:完善即时应对机制、强化证据采集手段、提升处罚透明度与威慑力、加强国际赛事协调机制,同时推动运动员、俱乐部、球迷的文明教育与道德规范建设。

总结:

回顾此役中断十分钟的突发事件,中间的种族歧视指控不仅暴露了体育竞赛在规则之外的道德缺口,也揭示了在极端压迫情境下制度回应的脆弱。比赛虽然恢复进行,但其产生的风波远未结束。舆论、媒体、体育机构纷纷给出不同声音,反映出面对类似争议时,社会尚未形成清晰共识。

在未来,要真正防止和应对这种赛场歧视事件,必须从制度、技术、文化三方面全面发力。只有建立起快速响应、证据链条、处罚机制、跨国协调机制与文明教育体系,我们才能让足球这样的全球运动回归公平与尊重,让任何因身份、背景而受到的攻击,最终被制度和社会的正义力量遏制。